Themen

„Es gibt kaum einen Bereich unseres Lebens, der nicht gamifiziert ist“

„Die BUA und ich“ – Folge 5 mit Dr. Christian Stein, Exzellenzcluster Matters of Activity

In das Innere von Wolken und Steinen reisen oder eine Schulklasse in Kenia besuchen – das und noch viel mehr ist ganz einfach über ein VR-Headset möglich. Dr. Christian Stein entwickelt am Exzellenzcluster Matters of Activity die virtuellen Umgebungen für diese digitalen Ausflüge. Er erforscht, wie Nutzer*innen damit interagieren und wie Gamification dabei hilft, Wissen auf neue Weise zu vermitteln.

Dr. Christian Stein erforscht im Exzellenzcluster „Matters of Activity“,

wie mit Virtual Reality Wissen vermittelt werden kann.

Foto: Stefan Klenke

Ich habe Germanistik und Informatik studiert, in den Literaturwissenschaften promoviert und bin gerade im Endspurt meiner Habilitation in der Kulturwissenschaft. Damit bin ich so etwas wie ein interdisziplinäres Mischwesen. Es gibt aber ein Thema, das mich fachübergreifend seit vielen Jahren fasziniert: das Spielen. Spielen ist für mich die wichtigste Kulturtechnik des Menschen. Wir alle spielen zu fast jeder Zeit – auch wenn wir es oft gar nicht erkennen. Spielen kann Wissen vermitteln und erzeugen. Spiele erreichen und berühren uns intensiver als Musik, Texte oder Filme. Und es gibt kaum einen Bereich unseres Lebens, der nicht gamifiziert ist.

Im Exzellenzcluster Matters of Activity arbeite ich im Projekt „Object Space Agency“, in dem es um spielerische Formate des Wissensaustauschs zwischen Forschung und Gesellschaft geht. Wir entwickeln innovative Ausstellungsformate, die nicht nur Ergebnisse präsentieren, sondern das Forschen selbst in die Ausstellung hineinbringen. Natürlich nehmen Elemente und Prinzipien aus dem Spiel dabei eine große Rolle ein. Uns beschäftigt die Frage, welche Anknüpfungspunkte für gesellschaftliche Debatten die Wissenschaft bietet, wie Besucher*innen sich mithilfe von neuen Konzepten der Wissensvermittlung an der Forschung beteiligen können. Wir wollen zeigen: Wissenschaft ist eine Geisteshaltung, zu der auch Zweifeln, Irren, Scheitern und Nichtwissen gehören. Damit können wir in eine andere Art des Dialogs eintreten, der für unsere Gesellschaft ganz wichtig ist.

Mit VR mittendrin im Geschehen

Das VR-Headset ist für mich ein wichtiges tägliches Werkzeug. Mit Virtual Reality erweitern wir den physischen Raum und bauen einen virtuellen Raum mit ganz neuen Möglichkeiten auf. Wir können Dinge haushoch zeigen, die eigentlich unvorstellbar klein sind. Oder sehr langsam ablaufende Prozesse wie die Verwitterung von Gestein so beschleunigen, dass Jahrhunderte innerhalb weniger Sekunden ablaufen und somit von Menschen beobachtet werden können. Ich kann sogar die Größe eines Wassermoleküls einnehmen und mich in eine Wolke katapultieren, um sie von innen zu betrachten. Oder in einen Stein. Alles ist möglich.

Menschen sind räumliche Wesen und verstehen die Welt sehr stark über die Raumwahrnehmung. Das gilt auch für abstrakte Konzepte. Das VR-Headset ist wie ein räumlicher Computer, in den ich eintauchen kann und der ganz neue Lerneffekte erzeugt. Um solche virtuellen Räume zu erschaffen, arbeiten wir mit sogenannten Game Engines – das sind Entwicklungsumgebungen, die die notwendigen technologischen Grundlagen für dreidimensionale Räume liefern. Mit diesen Anwendungen kann man quasi alles programmieren und räumlich gestalten, was man sich vorstellen kann.

In einer VR-Umgebung sitzt man nicht vor einem Bildschirm, sondern man befindet sich mittendrin im Geschehen. Das verändert die Möglichkeiten von Interaktionen radikal. In der VR kann ich mit meinem Kopf in verschiedene Richtungen blicken, mit den Händen greifen, werfen oder tasten und so mit verschiedenen Objekten interagieren. In diesem Setting erforsche ich, an welchen Stellen die Nutzer*innen durch dieses neue Medium neugieriger werden und mehr über die vorgestellten Themen wissen wollen. Wie können wir die Umgebungen so gestalten, dass sie diese Neugier fördern und Interesse wecken und verstärken? Wo liegt der Mehrwert gegenüber bisherigen Formaten der Wissensvermittlung?

Das Digitale und das Materielle verbinden

Eine unserer Ausstellungen haben wir kürzlich in Buenos Aires gezeigt und dabei eng mit einer Künstlerin zusammengearbeitet. Die Besucher*innen konnten an einer virtuellen Reise teilnehmen und mit einem Fahrstuhl auf sechs verschiedene Etagen fahren. Jede Etage zeigte verschiedene aktive Materialien: eine digitale Abbildung von Bimsstein aus realen Daten eines CT-Scans, Gestein, das gerade verwittert und dabei an Echtzeitdaten des Wetters in Berlin gekoppelt ist oder Wolkenstrukturen, die unglaublich formenvielfältig sind und sich je nach Temperatur und Luftbewegungen verändern. Wir haben mit einer Vernebelungsmaschine und Ventilatoren sogar echte Wolken erzeugt.

Dabei wurde mit Sensoren gemessen, wie sich die Personen in der VR-Umgebung bewegten. Aus diesen Bewegungsdaten erschuf die Künstlerin mit Fäden live eine netzartige, gewobene Struktur. Damit entstand eine Verbindung zwischen dem Digitalen und dem Materiellen. Nach zwei Wochen hatten wir lange Warteschlangen, die bis vor das Museum reichten. Viele Menschen wollten an dieser Performance teilnehmen. Offenbar haben zahlreiche Besucherinnen und Besucher von ihrer Erfahrung erzählt und andere Menschen dafür begeistert.

In dieser Ausstellung entstanden zahlreiche spannende Gespräche zwischen den Besuchenden, den Kurator*innen und der Künstlerin. Was bedeutet eigentlich aktive Materie? Wie sehen wir die Welt um uns herum? Wie sehen wir uns selbst? In unserer kulturell tief verwurzelten Perspektive ist das Leben aktiv, die Materie dagegen leblos und passiv. Im Exzellenzcluster Matters of Activity verschieben wir diese Perspektive und fragen, welche Eigenaktivität Materie besitzt und wie sie unsere Welt gestaltet. Damit verschwimmen die wahrgenommenen Grenzen zwischen lebendig und nicht lebendig.

Virtuelle Formate für den Unterricht

Eine Schulstunde in Kenia erleben oder als Wassermolekül mit den Wolken

reisen? Mit einem VR-Headset und der passenden VR-Umgebung ist das

möglich. Foto: Stefan Klenke

Eine unserer erfolgreichsten VR-Anwendung haben wir gemeinsam mit dem Verein „Wasser für Kenia e.V.“ für Schulen erarbeitet. Viele Tausende Schülerinnen und Schüler haben sie bereits genutzt. Wenn die Schüler*innen die Headsets aufsetzen, sitzen sie mit kenianischen Kindern in einer Klasse, erleben den Unterricht, lernen Wasserbauprojekte kennen, erkunden die Umgebung und erfahren, wie man vor Ort Wasser spart und speichert. Anschließend wird der Stoff in einer Unterrichtseinheit aufgearbeitet. Für dieses Projekt, das seit 2018 läuft, sind drei Koffer mit Klassensets von VR-Headsets kontinuierlich im Einsatz und bleiben jeweils einige Wochen an den Schulen.

Nach dieser Unterrichtseinheit veranstalten die Schulen Sponsorenläufe. Für jeden Kilometer, den die Schüler*innen laufen, zahlen die Familien einen Euro für Wasserprojekte in Kenia. Dabei haben wir einen überraschenden Effekt beobachtet: Wenn die Schüler*innen vor dem Sponsorenlauf an der Unterrichtseinheit mit dem VR-Lernmaterial teilgenommen haben, liefen sie durchschnittlich doppelt so weit. Durch das immersive VR-Erlebnis waren sie viel motivierter und engagierter.

Ein ähnliches Format entwickeln wir gerade für eine Unterrichtseinheit zum Thema Klimawandel. Mit einer 360 Grad-Kamera machen wir dafür Aufnahmen an Schulen in Kenia, in denen holzsparende Öfen gebaut werden. Diese Öfen, mit denen das Schulessen zubereitet wird, verbrauchen nur etwa halb so viel Holz wie traditionelle Öfen und mindern damit den Ausstoß von Treibhausgasen. Das Filmmaterial bauen wir in eine App ein, die für den Unterricht an Schulen in Deutschland genutzt wird.

Versteckte Schätze mit interaktiven Formaten heben

Um solche Projekte zu verwirklichen, arbeiten wir mit vielen Partnerinnen und Partnern aus dem Gamedesign, der Programmierung, Anthropologie, Architektur, den Materialwissenschaften oder der Kunstgeschichte zusammen. Und es kommen natürlich Partner*innen aus der Praxis dazu: aus Museen und Theatern, aus Schulen und Vereinen. Bei einem weiteren Projekt kooperieren wir derzeit mit Mediziner*innen aus der Charité. Hier filmen wir mit Spezialkameras neurochirurgische Operationen und entwickeln daraus Lehrmaterial. In virtuellen Umgebungen können junge Mediziner*innen damit die schwierigen Operationen üben.

Der gesamte Kulturbereich ist eine weitere Goldmine für interaktive Systeme. Museen haben unfassbar spannende Kulturschätze, die aber häufig gar nicht mehr richtig wahrgenommen werden, oft in Archiven versteckt sind oder keine zeitgemäßen Repräsentationsformen haben und damit viele Nutzer*innen ausschließen. Mit neuen interaktiven Formaten können wir kulturelle Teilhabe auf ein anderes Niveau heben. Wissensvermittlung kann spannend sein und zu einem richtigen Abenteuer werden – dieses Gefühl wollen wir wiedererwecken und weiterentwickeln.

Dafür sind technische Hilfsmittel hilfreich, aber gar nicht zwingend notwendig. Wichtiger ist die Perspektive auf das Spiel, das für mich das wichtigste Medium unserer Zeit ist. Es wird unsere globale Gemeinschaft künftig stark prägen und verändern. Damit sind natürlich starke kommerzielle Interessen verbunden und es haben sich mächtige Akteure auf diesem Feld positioniert. Alle Institutionen müssen darauf reagieren und überzeugende Anwendungen entwickeln. Gerade deshalb sollte sich auch die Wissenschaft intensiv mit dem Medium beschäftigen, Herausforderungen und Chancen erkennen, Orientierung bieten und beispielsweise Richtlinien für Entwickler*innen im kulturellen Bereich erarbeiten.

Zum Exzellenzcluster Matters of Activity

Was können wir von der Natur und traditionellen Kulturtechniken lernen? Wie kann man die Eigenaktivität von Materialen gezielt nutzen, um nachhaltigere, widerstandsfähigere und gerechtere Herstellungs-, Produktions- und Lebensweisen zu erforschen und zu beeinflussen? Damit beschäftigen sich Forschende aus mehr als 40 Disziplinen im Exzellenzcluster Matters of Activity. Biologie und Technik, Geisteswissenschaften und Material, Natur und Kultur verschränken sich dabei auf neue Art und Weise und bringen überraschende Lösungen hervor.

Über die Reihe „Die BUA und ich“ – Protokolle aus dem Exzellenzverbund

Die Humboldt-Universität bildet gemeinsam mit der Freien Universität Berlin, der Technischen Universität Berlin und der Charité – Universitätsmedizin Berlin den Exzellenzverbund Berlin University Alliance (BUA). In der Reihe „Die BUA und ich“ berichten Forschende und Mitarbeitende der HU von ihren Projekten, die mit Exzellenzmitteln gefördert werden.

„Die BUA und ich“ – Folge 1: Dr. Yong-Mi Rauch

„Die BUA und ich“ – Folge 2: Prof. Dr. Manuela Bojadžijev

„Die BUA und ich“ – Folge 3: Dr. des. Desirée Hetzel

„Die BUA und ich“ – Folge 4: Bharath Ananthasubramaniam

Expeditionen von HU-Wissenschaftler:innen

Keine Armut. Kein Hunger. Keine Umweltzerstörung. Keine Ungleichheit. Nachhaltigkeit ist nur gemeinsam zu erreichen. Regierungen sind gefragt, Unternehmen, Privatpersonen. Und natürlich die Wissenschaft, die mit den Methoden der Forschung nach vielversprechenden neuen Wegen, Technologien und Lösungen sucht, diese einordnet und auf Herz und Nieren prüft.

Wissenschaftler:innen der Humboldt-Universität forschen in zahlreichen Projekten an Themen der Nachhaltigkeit. Auf dem Nachhaltigkeitsportal humboldts17 stellen wir einige vor und wollen über sie diskutieren. Die Forschungsvorhaben nennen wir „Expeditionen“ – in Erinnerung an die Forschungsreise Alexander von Humboldts nach Amerika von 1799 bis 1804.

Weitere Informationen

„Die Menschen wollen, dass ihre Alltagsexpertise wahrgenommen, anerkannt und wertgeschätzt wird“

Die Anthropologin Dr. des. Desirée Hetzel erforscht im

Projekt CliWaC, wie Menschen auf Umweltveränderungen

reagieren. Foto: Falk Weiß

Die BUA und ich – Folge 3 mit Dr. des. Desirée Hetzel

Desirée Hetzel ist Sozial- und Kulturanthropologin am Institut für Europäische Ethnologie und dem IRI THESys. Sie forscht im Bereich Umweltanthropologie und untersucht Mensch-Umwelt-Beziehungen. Hier berichtet sie über ihre Arbeit im Projekt „CliWaC“, das die Folgen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt in der Modellregion Berlin-Brandenburg erforscht.

Es fließt und mäandert, füllt tiefe oder flache Senken, ist trüb oder klar, zeigt sich an der Oberfläche oder fließt versteckt im Untergrund: In Berlin und Brandenburg ist Wasser nahezu allgegenwärtig. Gleichzeitig ist die Region eine der trockensten in Deutschland und der Klimawandel verschärft bereits bestehende Wasserprobleme: In den vergangenen Sommern sind Fließgewässer teilweise ausgetrocknet, durch intensive Dürreperioden und eine höhere Verdunstung sind die Wasserpegel der Seen stark gesunken. Auf der anderen Seite nehmen Unwetter mit Starkregen zu, setzen etwa in Berlin Straßen und Tunnel unter Wasser und überfordern die Kanalisation.

Die Bevölkerung nimmt Veränderungen sehr sensibel wahr

Das Forschungsprojekt CliWac nimmt die Veränderungen des Wasserhaushalts in drei Modellstudien in den Blick. An der Spree und in ihrem Einzugsgebiet, am Sacrower und Groß Glienicker See und in der Metropolregion Berlin untersucht es, welche Probleme bereits heute beobachtet werden und welche künftig noch zu erwarten sind. Rund 50 Wissenschaftler*innen aus allen vier Verbundpartnerinnen der BUA sind Teil des Konsortiums. Gemeinsam wollen wir herausfinden, wie sich die Region anpassen kann und welche Lösungen es für die Wasserprobleme geben könnte.

Das Wissen über den Wasserhaushalt ist sehr divers: Auf der einen Seite gibt es die wissenschaftliche Expertise verschiedener Disziplinen – mit einer naturwissenschaftlichen und einer sozialwissenschaftlichen Gruppe in CliWaC, die sich untereinander austauschen. Außerdem gibt es die fachlichen Expertinnen und Experten, die sich beruflich mit dem Thema Wasser, mit Flüssen, Seen oder Niederschlägen beschäftigen und zu denen viele Entscheidungsträger*innen in Ämtern und Behörden gehören. Und dann gibt es die Menschen vor Ort, die ebenfalls wichtiges Wissen beisteuern können. Zu den Gewässern vor ihrer Haustür hat die Bevölkerung eine alltägliche, sehr direkte Verbindung und sie nimmt Veränderungen sehr sensibel wahr. Es ist notwendig, eine Brücke zwischen diesen ganz unterschiedlichen Expertisen zu schaffen, die nebeneinander stehen und alle gleich wichtig sind. Und genau das versuchen wir in CliWaC.

Anthropologische Forschung liefert umfassende Einblicke

Die Basis meiner Untersuchungen ist die ethnografische Arbeit. Das heißt, ich arbeite mit den Menschen vor Ort zusammen und hole sie als „Alltagsexpert*innen in das Projekt. Ich frage sie, was Wasser in ihrem Alltag bedeutet, welche Veränderungen sie beobachten, was das für Folgen hat und was aus ihrer Sicht wichtig wäre, zu tun.

In den vergangenen Monaten war ich dafür oft an den Gewässern unserer Modellregion unterwegs und habe mit vielen Menschen gesprochen. Zum Teil habe ich viel Zeit mit ihnen verbracht und bin mehrere Tage bei ihnen zu Hause geblieben, um ihren Alltag kennenzulernen. Das ist in der anthropologischen Forschung gängige Praxis und fördert häufig Themen zutage, die in einem nur einstündigen Gespräch oder bei kurzen Besuchen nicht auftauchen würden. Als Forscherin zeige ich damit auch Interesse am Leben und Alltag, den Sorgen, Nöten und Wünschen der Menschen. Sie erzählen mir, was in ihrem Leben gerade wichtig ist und warum das so ist. Das ergibt dann ein umfassendes Bild über ökonomische, soziale und kulturelle Bereiche des Lebens in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Wasser ist eine lebenswichtige Ressource. Was bedeutet sie im Alltag

der Menschen in Berlin und Brandenburg? Foto: Stefan Klenke

Wasser bedeutet Gemeinschaftsleben

In diesen Gesprächen zeigt sich: Das Thema Wasser ist sehr präsent. Die Anwohner*innen am Groß Glienicker und am Sacrower See bemerken deutliche Veränderungen. Die Uferlinie verschiebt sich, weil die Wasserpegel sinken. Für die Menschen am Westufer des Groß Glienicker Sees markierte das Wasser lange Zeit eine unüberwindbare Grenze zwischen DDR und BRD. Nach dem Mauerfall hatte man hier plötzlich wieder Zugang zum Wasser. Hier lernten die Kinder schwimmen und man traf sich zu Silvester am See mit der Dorfgemeinschaft, um das neue Jahr zu begrüßen. Im Sommer gibt es Kino auf einer Wiese, Bademöglichkeiten und Treffpunkte zum Grillen oder Angeln. Das Wasser ist immer wieder ein zentraler Anknüpfungspunkt für das Gemeinschaftsleben.

Das alles verändert sich gerade, da der Wasserspiegel massiv sinkt. Die einstigen Treffpunkte sind nun weit entfernt vom Ufer. Das macht den Menschen Sorge und sie haben viele Fragen. Es gibt dadurch aber auch neue Solidaritäten über den See hinweg, die Menschen schließen sich zusammen, um gemeinsam etwas zu tun. Dieses Nachdenken über Veränderungen in der näherenUmgebung gibt häufig auch den Anstoß, über andere Umweltveränderungen nachzudenken, die über die Region hinausgehen.

Gartenzaungespräche im Spreewald

In meinen Gesprächen geht es oft auch um Umweltveränderungen und menschliche Einflüsse. Das wird besonders in der Spreewaldregion deutlich, die sich durch den Kohleabbau stark verändert hat. Die Region befindet sich heute im Umbruch. Mit dem Ende der Kohle wird auf lange Sicht weniger Wasser in die Spree geleitet, da das Grundwasser in den Tagebauen nicht mehr abgepumpt wird. Das ist spannend, da die Spree auch für die Wasserversorgung Berlins entscheidend ist. Gleichzeitig steigt an anderen Stellen das Grundwasser und setzt wohlmöglich Grundstücke unter Wasser. Wie nehmen die Anwohner*innen diese potenziellen Konflikte wahr? Wie kann ein geeignetes Wassermanagement in der Zukunft aussehen? Und was macht das alles mit der Landschaft, die sie über Generationen hinweg kennen?

Im vergangenen Mai war ich dort lange mit dem Fahrrad unterwegs und habe unter anderem „Gartenzaungespräche“ mit Leuten, die dort wohnen oder einen Kleingarten haben, geführt. Meine Erfahrung war durchweg positiv: Die Menschen waren froh, dass jemand vorbeikommt, ihnen zuhört und auch ihre Sorgen wahrnimmt. Sie wollen wissen, was los ist, sie wollen mitreden und sie wollen Zugang zum Wasser in ihrer Region haben. Es ging oft auch um andere Themen, die den Leuten gerade auf den Nägeln brennen.

Auch Forschende können nicht vorhersagen, was passiert

Die Aussage „Wir leben in unsicheren Zeiten“ höre ich bei meinen Besuchen öfter. Die Menschen haben das grundlegende Gefühl, etwas tun zu müssen. Gleichzeitig spüren sie aber, dass das sehr schwierig ist. Wir leben in Zeiten von multiplen Krisen und die Leute sind sich unsicher, was sie als Einzelpersonen oder als Gemeinschaften überhaupt noch dagegen tun können.

Wir können auch als Forschende nicht vorhersagen, was passiert. Und wir haben kein Patentrezept für eine Lösung. Aber trotz aller Unsicherheiten es ist wichtig, darüber zu sprechen und zu kommunizieren, wie mögliche Lösungswege aussehen könnten. Die Menschen wollen, dass ihre Alltagsexpertise, ihr Wissen über das Leben am und mit dem Wasser in diesem Diskurs wahrgenommen, anerkannt und wertgeschätzt wird. Wie können wir besser miteinander ins Gespräch kommen? Wo erhalten wir verlässliche Informationen? Diese Fragen bewegen die Menschen.

Die Erkenntnisse meiner ethnografischen Forschung nutze ich, um Empfehlungen für die Politik abzuleiten und ich bringe sie auch in ein Wissenschaftskommunikationsprojekt ein, das mit Veranstaltungen vor Ort präsent ist. Das Projekt „AnthropoScenes“, gleitet von Pauline Münch, arbeitet mit Künstler*innen und Schauspieler*innen zusammen, um wissenschaftliche Erkenntnisse auf neue Art und Weise zu vermitteln. Dazu gehört etwa eine partizipative Kunstinstallation im Spreewald, die verschiedene Perspektiven einfängt und die Menschen vor Ort einbindet. Es geht immer darum, miteinander ins Gespräch zu kommen, Impulse und Denkanstöße zu liefern und einen Dialog aufzubauen. Denn nur gemeinsam werden wir Lösungen finden.

Zum Projekt

Das Forschungsprojekt „Climate and Water under Change“ (CliWaC) erforscht durch den Klimawandel verursachte Risiken zur Verfügbarkeit und Qualität von Wasser. Gemeinsam mit Wirtschaft, Verwaltung, Wirtschaft und Politik sucht das Konsortium nach Lösungen für eine nachhaltige Nutzung der Ressource Wasser. Das Vorhaben Projekt wird von 2021 bis 2024 als Einstein Research Unit von der Berlin University Alliance (BUA) und der Einstein Stiftung Berlin gefördert. Beteiligt sind alle vier Verbundpartnerinnen der BUA.

Über die Reihe „Die BUA und ich“ – Protokolle aus dem Exzellenzverbund

Die Humboldt-Universität bildet gemeinsam mit der Freien Universität Berlin, der Technischen Universität Berlin und der Charité – Universitätsmedizin den Exzellenzverbund Berlin University Alliance (BUA). In der Reihe „Die BUA und ich“ berichten Forschende und Mitarbeitende der HU von ihren Projekten, die mit Exzellenzmitteln gefördert werden.

„Die BUA und ich“ – Folge 1: Dr. Yong-Mi Rauch

„Die BUA und ich“ – Folge 2: Prof. Dr. Manuela Bojadžijev

Das Leitbild Lehre als Gemeinschaftsaufgabe

Das Leitbild Lehrewurde im Dezember 2023 verabschiedet. Es bildet ein gemeinsames Selbstverständnis der Studierenden, Lehrenden, Wissenschaftsadministration und Universitätsleitung der HU.

Das Leitbild Lehre knüpft realitätsnah an Vorhandenes an und soll eine universitätsweite und in die Zukunft gerichtete Orientierung bieten. Es versteht sich als fakultätsübergreifender strategischer Diskurs- und Handlungsrahmen in Bezug auf übergeordnete didaktische Prinzipien, grundlegende Qualifikationsziele und zu vermittelnde Kompetenzen. Im Leitbild werden die Grundsätze des Studiums sowie Anforderungen an Studierende, Lehrende und unterstützende Strukturen artikuliert.

Das Leitbild Lehre ist eine Gemeinschaftsaufgabe der gesamten Universität. Deshalb wurde es in einem diskursiven und partizipativen Prozess gemeinsam formuliert.

Weitere Informationen

Zum Rückblick auf YouTube: Kick-Off zum „Leitbild Lehre“ an der HU

„Bei Krankheiten spielt das innere Orchester nicht mehr harmonisch zusammen“

Dr. Bharath Ananthasubramaniam. Foto:Stefan Klenke

„Die BUA und ich“ – Folge 4 mit Dr. Bharath Ananthasubramaniam

Dr. Bharath Ananthasubramaniam beschäftigt sich als theoretischer Biologe mit Modellen, die biologische Phänomene beschreiben. Ihn fasziniert besonders, wie der menschliche Organismus an den Tagesrhythmus angepasst ist. Für eines seiner Forschungsthemen arbeitet er in einem von der Berlin University Alliance initiierten Programm eng mit Studierenden zusammen, die durch forschungsbasiertes Lernen mehr über die innere Uhr unterschiedlicher Krebstypen erfahren. Hier berichtet er, was die Studierenden in seinem Kurs lernen und wie er selbst als Forschender davon profitiert.

Wir alle haben eine innere Uhr, die unseren Tagesrhythmus bestimmt und vorgibt, wann wir müde werden, wann wir Hunger haben oder wann wir voller Energie sind. Fachleute nennen diesen inneren Taktgeber die zirkadiane Uhr. Bei jedem Menschen ist diese Uhr anders eingestellt: Der Lerchentyp steht gern früh auf und ist dafür abends schnell müde. Der Eulentyp ist am liebsten bis spät in die Nacht aktiv, kommt aber morgens schlecht aus dem Bett. Das Fachgebiet, das sich mit diesem Thema beschäftigt, heißt Chronobiologie. Dabei geht es nicht nur um frühes oder spätes Aufstehen, sondern auch darum, welche Stoffwechselprozesse im Körper zu welchen Tageszeiten ablaufen, wie der Tagesrhythmus einzelner Organe aussieht oder sogar, welchen Rhythmus bestimmte Zelltypen im Tageslauf besitzen. Diese Fragestellungen erforsche ich am Computer, mithilfe von mathematischen Modellen und Simulationen sowie künstlicher Intelligenz.

Alle Organe haben eine eigene innere Uhr

Ich habe Ingenieurwesen in Indien und den USA studiert, hatte aber schon als Kind großes Interesse an Biologie und habe mich auch nach meinem Studium als Wissenschaftler an der Universität viel mit biologischen Themen beschäftigt. 2012 bin ich mit einem Stipendium der Alexander von Humboldt-Stiftung nach Berlin an die Charité gekommen, und seit 2021 habe ich eine eigene Forschungsgruppe an der Humboldt-Uni, die sich mit Chronobiologie befasst. Einen wichtigen Grundstein dafür konnte ich mit einem Forschungsteam bereits 2018 an der Charité legen: Wir haben einen Bluttest entwickelt, mit dem man den Chronotyp eines Menschen bestimmen kann. Wir analysieren dafür die Expressionsprofile von Genen – also wir suchen nach Genen, deren Profile im Laufe des Tages schwanken. Expressionsprofile zeigen uns, zu welchen Zeitpunkten die Informationen, die auf diesen Genen liegen, abgerufen und in Proteine umgesetzt werden. Das verrät uns beispielsweise, ob jemand eine Eule oder eine Lerche ist.

Die Chronobiologie des Menschen zu erforschen, ist eine große Herausforderung. Denn fast allen Geweben und Organen existiert eine eigene innere Uhr. Muskeln folgen beispielsweise einem anderen Rhythmus als etwa die Leber. Alle diese Uhren zusammen sind wie eine Art Orchester aus verschiedenen Instrumenten – mit einem Dirigenten, der im Gehirn sitzt. Bei Krankheiten spielt dieses Orchester nicht mehr harmonisch zusammen – die Instrumente sind aus dem Takt. Um also diese komplexen chronobiologischen Muster zu untersuchen, brauchen wir geeignete Methoden, wie etwa den an der Charité entwickelten Bluttest, der aber nur einen Bruchteil unseres zirkadianen Rhythmus abbildet. Wir können natürlich keine Proben aus der Leber oder dem Herzen nehmen – und zwar mehrfach – um die innere Uhr dieser Organe zu untersuchen. Aber wir entwickeln Computermodelle und statistische Ansätze, die uns weiterhelfen können.

Die innere Uhr bestimmt, welche Gene zu welchen Zeiten

aktiv sind. Foto: Stefan Klenke

Krebserkrankungen sind eng mit dem Tagesrhythmus verbunden

An die Charité kommen jeden Tag Menschen, denen zu Diagnosezwecken Gewebeproben entnommen werden. Von diesen Proben können wir die Genexpression messen und mit den Daten eine KI füttern. Man bekommt also nicht viele Proben von einer Person, dafür aber ganz viele Proben von zahlreichen Personen aus der Gesamtbevölkerung. Mithilfe von maschinellem Lernen kann ich daraus Rückschlüsse auf die innere Uhr ziehen und erkennen, welchem Tagesrhythmus die unterschiedlichen Organe und Gewebe folgen und wie sie aufeinander abgestimmt sind.

Aktuell forsche ich über das Student Research Opportunities Programx (StuROPx) der BUA gemeinsam mit Studierenden an der Frage, welchen zirkadianen Rhythmus unterschiedliche Typen von Krebszellen besitzen. Es gibt eine enge Verbindung zwischen Krebs und der inneren Uhr. Dazu gibt es eine sehr bekannte Studie, die beschreibt, dass Menschen mit Schichtarbeit, deren Tagesrhythmus ständig durcheinanderkommt, ein viel höheres Risiko haben, an Krebs zu erkranken. Das gilt auch für viele andere Erkrankungen. Krebs ist eine sehr gut untersuchte Krankheit, zu der es bereits sehr viele Daten gibt. Der Ausgangspunkt unserer Untersuchungen ist der „Cancer Genome Atlas“, eine öffentlich verfügbare Datenbank, die molekulare Daten von über 20.000 Krebsproben von 33 Krebsarten enthält.

In der Forschung lernt man auch aus Scheitern

Ich unterrichte sehr gern. Im StuROPx-Programm lernen die Studierenden, indem sie forschen, und das finde ich einen einzigartigen Ansatz. Es führt Studierende an die Forschung heran. Auch für mich ist das eine neue Lernerfahrung – ich habe so einen Kurs noch nie gegeben. Im Vorfeld hat die BUA dazu hilfreiche Seminare für uns Lehrende angeboten. Zur Forschung gehört es, dass man das Ergebnis nicht von vornherein kennt. Es gibt Pläne und Ideen und Ziele, aber was am Ende herauskommt – und ob überhaupt etwas herauskommt – ist immer eine Überraschung. Man kann auch scheitern. Das kann besonders für Studierende in frühen Semestern eine merkwürdige, aber sehr wichtige Erfahrung sein. Denn aus Fehlern kann man lernen.

Meine Kursteilnehmenden kommen aus allen Verbundpartnerinnen der BUA und aus vielen verschiedenen Disziplinen: aus der Biologie, Medizin, Biochemie, Psychologie, Biophysik und auch aus der Informatik. Jeder von ihnen untersucht den Datensatz einer bestimmten Krebsart – beispielweise Lungen-, Nieren-, Leber- oder Brustkrebs. Dabei arbeiten wir ausschließlich am Computer, programmieren und analysieren. Das Ziel ist es, mithilfe von KI und maschinellem Lernen so viele nützliche Informationen wie möglich aus den vorhandenen Datensätzen zu den unterschiedlichen Krebstypen zu extrahieren und ihren jeweiligen zirkadianen Rhythmus zu erkennen.

Im Kurs bin ich kein Lehrer im herkömmlichen Sinn, sondern zeige die notwendigen Werkzeuge, gebe eine grobe Richtung vor und liefere Hinweise. Die Studierenden müssen viel selbst entscheiden und ihren eigenen Weg finden. Am Anfang haben sie viele wissenschaftliche Veröffentlichungen gelesen, um sich erst einmal einzuarbeiten. Wir treffen uns regelmäßig als Team und jeder gibt ein kurzes Update, was er bisher erreicht hat. Es ist ein gegenseitiger Austausch und ein gemeinsames Vorankommen. Die große Herausforderung ist es dabei, aus den ersten Ergebnissen logische Schlussfolgerungen für die weiteren Schritte abzuleiten, um voranzukommen und die richtigen Antworten zu finden. Ich lerne ebenfalls sehr viel von dem Feedback, das mir die Studierenden durch das Konzept des forschungsbasierten Lernens geben. Die Lehrenden der verschiedenen Kurse tauschen sich ebenfalls viel untereinander aus – es ist ein Lernprozess für alle Seiten.

Ergebnisse liefern Hinweise für verbesserte Therapien

Körpergewebe verändert sich im Tagesverlauf. Die Leber etwa ist nachts eine andere als tagsüber. Es sind andere Gene und Enzyme aktiv, andere Stoffwechselprodukte entstehen. Diese Unterschiede im Tagesverlauf gelten auch für Krebszellen. In der Medizin können wir diese Tatsache nutzen, um etwa Medikamente effektiver zu machen, indem sie zu einer besonders günstigen Tageszeit eingenommen werden. Medikamente, die beispielsweise ganz bestimmte Proteine hemmen sollen, werden am besten dann eingenommen, wenn der Körper besonders viele dieser Proteine produziert. Auch Nebenwirkungen einer Chemotherapie sind häufig tagesabhängig und könnten abgemildert werden, wenn die Therapie daran angepasst wird. Die Daten über den zirkadianen Rhythmus verschiedener Krebstypen könnten auf diese Weise künftig dazu beitragen, die Behandlung zu verbessern und die Lebensqualität zu erhöhen.

Zum Projekt

Die Berlin University Alliance möchte die Verbindung von (Spitzen-)Forschung und Lehre stärken. Dafür hat der Verbund das Student Research Opportunities Programx (StuROPx) eingerichtet, das sich an Studierende und Nachwuchswissenschaftler*innen richtet und auf dem Konzept des forschungsbasierten Lernens aufbaut. Im Sommersemester 2024 fördert die BUA insgesamt 23 sogenannte X-Student Research Groups – Forschungsteams aus Doktorand*innen oder PostDocs und Studierenden. Darin wird den Studierenden schon im Studium ermöglicht, an aktuell laufender Forschung teilzunehmen.

Die X-Tutorials sind Forschungstutorien, die von Studierenden initiiert und organisiert werden. Zwei Tutor*innen forschen mit weiteren Studierenden als Team zu einem Thema ihres Interesses. Den Studierenden wird frühzeitig der Freiraum gegeben, weitgehend eigenständig an einer eigenen Forschungsfrage zu arbeiten.

Über die Reihe „Die BUA und ich“ – Protokolle aus dem Exzellenzverbund

Die Humboldt-Universität bildet gemeinsam mit der Freien Universität Berlin, der Technischen Universität Berlin und der Charité – Universitätsmedizin Berlin den Exzellenzverbund Berlin University Alliance (BUA). In der Reihe „Die BUA und ich“ berichten Forschende und Mitarbeitende der HU von ihren Projekten, die mit Exzellenzmitteln gefördert werden.

„Die BUA und ich“ – Folge 1: Dr. Yong-Mi Rauch

Vielversprechende Forschungsideen auf dem Weg zum Exzellenzcluster

Die Vorauswahl für die neuen Exzellenzcluster in der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder ist abgeschlossen. Heute gab das von Wissenschaftsrat und Deutscher Forschungsgemeinschaft (DFG) eingesetzte Expertengremium bekannt, welche Initiativen sich mit einem ausführlichen Vollantrag bewerben dürfen. Diese erste Hürde auf dem Weg zum Exzellenzcluster haben auch drei Initiativen aus dem Berliner Exzellenzverbund erfolgreich genommen, deren Antragsskizzen die Jury überzeugen konnten.

Die Charité – Universitätsmedizin Berlin geht mit zwei Vollanträgen in die nächste Runde des Exzellenzwettbewerbs. Die Humboldt-Universität zu Berlin und die Freie Universität Berlin sind als antragstellende Einrichtungen daran beteiligt. Das Vorhaben „ImmunoPreCept“ forscht an den Schnittstellen von Gesundheit und Krankheit, um Erkrankungen früher zu erkennen und präventiv zu behandeln. Bei „INTERACT“ geht es um die Ursachen von Multimorbidität – also mehreren gleichzeitigen Erkrankungen. Die Forschenden fokussieren sich hier auf die gestörte Kommunikation zwischen einzelnen Organen. An diesem Antrag ist auch die Technische Universität Berlin antragstellend beteiligt. Die Freie Universität Berlin ist mit der Antragsskizze „Center for Chiral Electronics“ erfolgreich, die sie gemeinsam mit der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der Universität Regensburg eingereicht hat. Das Forschungsziel ist es, Grundlagen für eine energieeffizientere und zugleich ultraschnelle Elektronik zu entwickeln.

Bis zum 22. August müssen die potenziellen neuen Exzellenzcluster ihre Vollanträge bei der DFG einreichen, die im Mai 2025 über eine Förderung entscheidet. Mit den Exzellenzclustern fördert die seit 2019 bestehende Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder Spitzenforschung an deutschen Universitäten und stärkt ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit. Bundesweit hatten sich 143 neue Initiativen in der aktuellen Wettbewerbsrunde um eine Förderung als Exzellenzcluster beworben und dafür ihre Antragsskizzen eingereicht. 41 dürfen nun mit Vollanträgen in die Entscheidungsrunde gehen.

Berliner Exzellenzverbund hat bisher sieben Exzellenzcluster

Die HU hat mit Matters of Activity. Image Space Material bereits einen eigenen Exzellenzcluster und ist bei drei weiteren Clustern antragstellend beteiligt: Science of Intelligence (SCIoI), Berlin Mathematics Research Center MATH+ sowie NeuroCure – Comprehensive Approaches to Neurological and Psychiatric Disorders. Darüber hinaus sind Wissenschaftler*innen der HU auch an den drei weiteren bestehenden Clustern der Berlin University Alliance Contestations of the Liberal Script (SCRIPTS), Unifying Systems in Catalysis (UniSysCat) und Temporal Communities: Doing Literature in a Global Perspective beteiligt. Die bestehenden Cluster müssen ebenfalls bis zum 22. August ihre Anträge auf eine Fortsetzung der bisherigen Förderung einreichen. Die Weiter- beziehungsweise Neuförderung der Exzellenzcluster beginnt im Januar 2026. Die siebenjährige Förderphase umfasst bis zu zehn Millionen Euro jährlich.

Weitere Informationen

„Gesellschaft wird von uns allen gemacht“

Die BUA und ich – Folge 2 mit Prof. Dr. Manuela Bojadžijev

Manuela Bojadžijev ist Professorin für Migration in globaler Perspektive am Institut für Europäische Ethnologie und am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM). In der von der Berlin University Alliance (BUA) geförderten Forschungsgruppe „Transforming Solidarities. Praktiken und Infrastrukturen in der Migrationsgesellschaft“ untersucht sie, wie Solidarität in den Feldern Arbeit, Gesundheit und Wohnen ausgehandelt, ermöglicht oder verhindert wird.

Die Wissenschaftlerin Manuela Bojadžijev erforscht in der

Forschungsgruppe „Transforming Solidarities. Praktiken und

Infrastrukturen in der Migrationsgesellschaft“

Fragen der Solidarität, Foto: Stefan Klenke

Ich bin der tiefen Überzeugung, dass eine Gesellschaft nur unter solidarischen Bedingungen gelingen kann. Daraus ergeben sich eine Reihe von wissenschaftlichen Fragen: Warum etwa ist Solidarität keine selbstverständliche gesellschaftliche Orientierung? Wie wird Solidarität verhandelt, ermöglicht oder gar verhindert? Welche solidarischen Infrastrukturen braucht sie? Und wie verändern solidarische Praktiken die Gesellschaft? In der interdisziplinären Forschungsgruppe Transforming Solidarities. Praktiken und Infrastrukturen in der Migrationsgesellschaft, die von 2020 bis 2024 von der Berlin University Alliance gefördert wird, arbeiten Forschende aus der Architektur, den Sozialwissenschaften, der Philosophie, der Medizin, der Antisemitismusforschung und der Europäischen Ethnologie aus unterschiedlichen Blickwinkeln an diesen Fragen. Wir konzentrieren uns dabei auf die drei zentralen Felder der Daseinsvorsorge Arbeit, Wohnen und Gesundheit und versuchen, neue Perspektiven auf die großen gesellschaftlichen Fragen unserer Migrationsgesellschaften zu finden.

Aus dieser gemeinsamen Arbeit ist eine besondere Methode entstanden: der Kiosk der Solidarität, der von unseren Partner*innen um den Architekten Dr. Moritz Ahlert von der Technischen Universität Berlin gebaut wurde. Dieser hat inzwischen zwei Design-Preise gewonnen. Worum geht es? Im Sommer 2023 nutzten elf Berliner Initiativen und Projekte den mobilen Kiosk nach ihren eigenen Vorstellungen an unterschiedlichen Orten in Berlin. Er war Gesprächs- und Anlaufpunkt für ganz verschiedene Menschen und brachte solidarische Praktiken für eine kurze Zeit direkt in den Stadtraum – etwa in ein besetztes Haus in Berlin-Mitte oder an die Universität der Künste in Charlottenburg.

Limonade gegen Sorgen

„Wohnung zu finden“ steht auf dem leeren

Limonadenbecher, den ein Teilnehmer im Projekt

„Limonade gegen Sorgen“ beschriftet hat.

Foto: Stefan Klenke

Eine der Initiativen, die den Kiosk für sich nutzen konnte, ist das Gesundheitskollektiv Neukölln, in dem sich Ärzt*innen, Krankenpfleger:innen, Psycholog*innen und andere aus dem medizinischen Bereich organisiert haben, um die Gesundheitsbedingungen der Neuköllner Bevölkerung zu verbessern. Wir als Forschungsteam überließen den Kiosk dieser Initiative für eine Nutzung nach ihrer eigenen Vorstellung. Das Gesundheitskollektiv stellte den Kiosk an die Sonnenallee – eine der Hauptverkehrsadern Neuköllns – und startete das Projekt „Limonade gegen Sorgen“. Den Menschen, die zum Kiosk kamen, wurde eine Limonade angeboten. Im Gegenzug wurden sie gebeten, ihre Sorgen auf den Pappbecher zu schreiben. Aus der Ethnographie wissen wir, dass Menschen oft sehr zurückhaltend sind und sich fragen: Warum sollen wir wissenschaftliche Fragen beantworten, unsere Zeit opfern und von unserem Leben erzählen? Was haben wir davon? Das war hier anders. Der Kiosk hat geholfen, diese Hemmschwelle zu überwinden. Er ist ein Medium, mit dem Forschende, Akteur*innen aus gesellschaftlichen Initiativen und Menschen aus Berliner Kiezen zwanglos miteinander ins Gespräch kommen. Wir stellen also mithilfe eines architektonischen Objekts eine Kommunikation mit verschiedenen Akteur*innen im Stadtraum her. Und das ist neu.

Auf einem der Limonadenbecher steht der Wunsch „eine Wohnung finden“ – und Wohnungsnot ist in Berlin tatsächlich ein sehr aktuelles und drängendes Thema. Es gibt viele Obdachlose in der Stadt, besonders nach Corona sind die Zahlen noch einmal stark angestiegen. Auch die Mieten sind stark gestiegen und es gibt insgesamt zu wenig Wohnraum oder er wird falsch genutzt. Die Wohnungsfrage und Gesundheit sind eng miteinander verknüpft: Wer keine Wohnung hat, kann sich nur schwer um seine Gesundheit kümmern. Die Probleme auf dem Wohnungsmarkt betreffen nicht nur eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, sondern sehr viele Menschen in der Stadt. Die Wohnbedürfnisse ändern sich in verschiedenen Lebensphasen: Viele Studierende leben in Wohngemeinschaften und suchen später eine kleine Wohnung mit Partner. Wenn Paare Kinder bekommen, brauchen sie größere Wohnungen, und wenn die Kinder aus dem Haus sind, suchen viele ältere Menschen wieder kleinere Wohnungen. Derzeit ist es aber kaum möglich, die Wohnform zu wechseln und etwa eine zu große Wohnung aufzugeben, weil es einfach keinen preiswerten Wohnraum mehr gibt und man am besten dort bleibt, wo man ist, wenn man eine Wohnung hat. Das führt zu einer systematischen Fehlsteuerung in der Stadt, die physische und psychische Probleme verursacht.

Gedanken und Forderungen der Menschen werden dokumentiert

Die Sorgen, Nöte, Geschichten und Wünsche der Bewohnerinnen und Bewohner finden über den Kiosk der Solidarität nicht nur den Weg in die Wissenschaft, sondern vor allem auch zu den verschiedenen sozialen Initiativen wie dem Gesundheitskollektiv, dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Gespräche sammeln und auch für ihre Arbeit auswerten. Welches Wissen ist daraus für sie entstanden, das es vorher nicht gab? Gleichzeitig konnte die Bevölkerung durch das Gesundheitskollektiv direkt auf der Straße beraten werden. Und der Kiosk hat sich im Laufe des vergangenen Sommers weiterentwickelt und die Erkenntnisse seiner Reise durch die Stadt aufgenommen. Auf dem Dach und an den Wänden kleben Slogans, Fragen, Plakate und Fanzines, die während seiner Wanderung durch Berlin gesammelt wurden. So dokumentiert und transportiert er die Forderungen, die die Menschen an den verschiedenen Standorten geäußert haben und die wir aufbereitet haben. Nun ist der Kiosk Teil unserer bis Mitte Januar erfolgreich laufenden Ausstellung „Spaces of Solidarity“ im Deutschen Architektur Zentrum (DAZ) und vermittelt diese Erkenntnisse noch einmal in anderer Form und für ganz andere Interessengruppen und Multiplikator*innen. Vielleicht ergeben sich daraus Denkanstöße, wie solidarisches Wohnen – vielleicht auch im Zusammenhang mit Arbeit und Gesundheit – in Berlin organisiert oder gebaut werden könnte.

Natürlich werten auch wir als Wissenschaftler*innen die gesammelten Daten aus und publizieren unsere Erkenntnisse. Dazu nutzen wir die aus der Ethnographie bekannten Methoden der „teilnehmenden Beobachtung“ und der „dichten Beschreibung“. Wir schauen genau hin und versuchen, die Situation ganzheitlich zu erfassen und zu interpretieren. Das geht weit über rein statistische Daten der Gesprächspartner*innen wie Alter, Geschlecht oder Staatsangehörigkeit hinaus. So können wir die sozialen Zusammenhänge und Bedingungen viel genauer beschreiben, interpretieren und auch theoretisieren. Auch diejenigen, die den Kiosk als soziale Initiative genutzt haben, wurden von uns in die Studie einbezogen.

Migration steht im Mittelpunkt

Der „Kiosk der Solidariät“ ist noch bis zum 21. Januar in der

Ausstellung „Spaces of Solidarity“ im Deutschen Architektur

Zentrum (DAZ) zu sehen. Foto: Stefan Klenke

Das Engagement der sozialen Initiativen ist ambivalent zu sehen – und so sehen sie es auch selbst. Es zeigt zum Beispiel, dass unser Gesundheitssystem in eine Krise geraten ist und der Staat die Daseinsvorsorge teilweise nicht mehr gewährleistet. Es gibt zu wenig Personal in den Krankenhäusern, schlechte Arbeitsbedingungen und viele andere Probleme, die eine gute Gesundheitsversorgung gefährden. Gesellschaftliche Kräfte werden aktiv, um die Lücken zu füllen und die Missstände auszugleichen. Diese Erosion solidarischer Beziehungen in unserer Gesellschaft hängt auch eng mit der Globalisierung und Digitalisierung, mit finanziellen und logistischen Fragen zusammen. Es ist ein sehr komplexes Bild, das wir anhand von konkreten Schicksalen und Beispielen aus dem Alltag untersuchen können. Welche Mechanismen, Interessen und Akteur*innen verschlechtern die Solidaritätsbeziehungen?

Bei uns steht die Frage der Migration im Mittelpunkt und damit verbunden die feste Überzeugung, dass wir grundsätzlich von mobilen Bevölkerungen ausgehen. Berlin ist für uns eine Art Labor, weil sich hier das Zusammenleben in der Migrationsgesellschaft an vielen Stellen zeigt. Die Stadt wächst sehr schnell, gleichzeitig ziehen viele Menschen weg. Das Thema Flucht ist in dieser Stadt sehr aktuell – nehmen wir nur die Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine hierher geflohen sind. Es gibt die alteingesessene Migrationsbevölkerung und die junge Migrationsbevölkerung, die nach 2015 gekommen ist. Und es gibt die Exilbevölkerung, die in Berlin einen großen Anteil ausmacht. Viele Intellektuelle – etwa aus der Türkei, Israel oder dem Iran – sind hierhergekommen, weil sie in ihrer Heimat politisch oder religiös verfolgt werden oder weil sie hier eine demokratischere Gesellschaft vorfinden. In Berlin hatten sie lange Zeit viele Freiräume und die Möglichkeit, so zu leben, wie sie es wollten. Natürlich gibt es auch Streit um Migration. Bestimmte Diskurse finden auffällig oft vor anstehenden Landtagswahlen statt. Bei all dem ist die Frage der solidarischen Beziehungen ganz zentral. Wir müssen darüber nachdenken, wie Gesellschaft unter den Bedingungen einer mobilen Bevölkerung im 21. Jahrhundert neu verfasst werden muss. Darum haben wir auch zum Anlass unserer Konferenz die „Berliner Erklärung in Verteidigung der Migrationsgesellschaft“ verfasst und eine Veranstaltung mit wichtigen Stimmen aus der Gesellschaft am Theater „Hebbel am Ufer“ dazu organisiert.

Auch der Klimawandel ist eine Frage von Solidarität

Es gibt viele offene Fragen, die wir in Zukunft weiter erforschen wollen. Welche Rolle spielen zum Beispiel digitale Infrastrukturen bei der Veränderung des Verständnisses und der Praxis von Solidarität? Diese Kommunikations- und Technologieformate vernetzen viele Menschen weltweit, tragen aber auch zur Verbreitung von Fehlinformationen bei. Beeinflusst und verändert diese Art der Kommunikation unsere Vorstellungen davon, wer wohin gehört und wer welche Zugehörigkeit einnimmt? Auf der einen Seite werden alte, verkrustete Vorstellungen aufgeweicht, auf der anderen Seite wird durch destruktive, entsolidarisierende Diskurse viel zerstört. So müssen wir auch das Thema Klimawandel unter Solidaritätsaspekten betrachten. Denn er betrifft viele Ressourcen, die gemeinschaftlich bewirtschaftet werden – wie Wasser oder Boden. Das Beispiel der Firma Tesla in Grünheide zeigt, wie schnell das im Berliner Umland zu Konflikten führen kann. Wie also wird Wasser in Zukunft unter solidarischen Bedingungen bewahrt und verteilt? Viele Ressourcen sind begrenzt, manche müssen anders organisiert werden und wir müssen als Gesellschaft entscheiden, wie wir damit umgehen. Auch die Frage, wie städtische Infrastrukturen klimaneutral gebaut werden können, ist eine Frage der Solidarität.

Bei der Eröffnung unserer Ausstellung „Spaces of Solidarity“ sagte mir ein Zuschauer, er sei sehr beeindruckt, wie viele solidarische Initiativen es in Berlin gibt. Das macht deutlich: Gesellschaft ist nicht eine Frage des Appells an Zusammenhalt. Eine dynamische Gesellschaft wird von uns allen gestaltet. Aus unserer Zusammenarbeit mit den gesellschaftlichen Akteur*innen und Initiativen haben wir wichtige Erkenntnisse gewonnen. Diese gilt es nun in konkretes Handeln umzusetzen, auch in der Weise, wie wir wissenschaftlich zusammenarbeiten. Interdisziplinäres Arbeiten ist besonders wichtig und reicht von den Studien im Stadtraum, über den Bau von methodischen Instrumenten wie dem Kiosk, der gleichzeitig schon die solidarische Arbeit aufnimmt, bis hin zu gesellschaftstheoretischen Konzeptualisierungen. Das ist eine der wichtigsten Lehren, die ich bisher aus unserem Projekt ziehe: wie Wissenschaft auf diese Weise viel in der Gesellschaft bewirken kann.

Zum Projekt

Die Forschungsgruppe „Transforming Solidarities. Praktiken und Infrastrukturen in der Migrationsgesellschaft“ wird von 2020 bis 2024 als Exploration Project der BUA in der Grand Challenge „Social Cohesion“ gefördert. Beteiligt sind alle vier Verbundpartnerinnen der BUA.

Weitere Informationen

Zum Video „Berlin: Labor der Migrationsgesellschaft“

Über die Reihe „Die BUA und ich“ – Protokolle aus dem Exzellenzverbund

Die Humboldt-Universität bildet gemeinsam mit der Freien Universität Berlin, der Technischen Universität Berlin und der Charité – Universitätsmedizin den Exzellenzverbund Berlin University Alliance (BUA). In der Reihe „Die BUA und ich“ berichten Forschende und Mitarbeitende der HU von ihren Projekten, die mit Exzellenzmitteln gefördert werden.

Ein frischer Look für die Humboldt-Universität: Das neue Corporate Design

Die wesentlichen Markenelemente der HU, das „HU-Blau“ und die Hausschrift „HU-Scala“, bleiben unverändert, das Logo mit dem Konterfei der zwei Humboldt-Brüder, ist onlinegerecht minimal angepasst und auch die Hintergrundfarben stehen für Kontinuität. Neu sind die ergänzende Akzentschrift D-Din, das offene Farbkonzept für Akzentfarben, die fotografische Bildsprache und grafische Designelemente. Sie schaffen Gestaltungsspielräume und machen das Design vielseitig anwendbar, dennoch stets wiedererkennbar.

Die neuen gestalterischen Möglichkeiten im Rahmen des Corporate Designs ermöglichen eine Kommunikation, die der Vielfalt der Inhalte, der Kommunikationsmedien und der adressierten Zielgruppen gerecht wird.

Mitarbeitende der HU können das gedruckte Corporate Design Manual in der Hausdruckerei via Mail unter druck.auftrag@hu-berlin.de bestellen.

Weitere Informationen

Download: Corporate Design Manual (PDF)

Willkommen an der Humboldt-Universität

Orientierungswoche

Ab dem 25. September 2023 bietet die allgemeine Studienberatung der Humboldt-Universität verschiedene Online-Info-Veranstaltungen über das Studium an der HU an. Auch die verschiedenen Institute und Fakultäten haben ein Programm für ihre neuen Student:innen zusammengestellt und vermitteln fächerspezifische Inhalte. Angebote der jeweiligen Fachschaften für ihre neuen Kommiliton:innen werden zumeist via den sozialen Medien kommuniziert. Eine Übersicht der Fachschaftsinitiativen etc. findet sich in der Social-Media-Directory.

Offizielle Immatrikulation

Die Immatrikulationsfeier der Humboldt-Universität findet am 16. Oktober 2023 auf dem Campus Nord statt.

Ort: Hörsaalzelt Audimax II auf dem Campus Nord der Humboldt Universität – Zugang über Philippstraße 13 oder Luisenstraße 56

„Die BUA und ich“ – Protokolle aus dem Exzellenzverbund

„Sammlungen müssen zukunftsfähig werden“

Folge 1: Dr. Yong-Mi Rauch, Universitätsbibliothek

Dr. Yong-Mi Rauch leitet die Abteilung

Historische Sammlungen der Universitätsbibliothek

Foto: Stefan Klenke

Dr. Yong-Mi Rauch ist Literaturwissenschaftlerin und Leiterin der Abteilung Historische Sammlungen der HU-Universitätsbibliothek. Hier erzählt sie von ihrer Arbeit im Projekt „Digitales Netzwerk Sammlungen“, das von der Berlin University Alliance gefördert wird, und verrät, warum das Kugelstabmodell eines Perowskit-Kristalls für sie wichtig ist.

Wer sich mit den Berliner Universitätssammlungen beschäftigt, ist von der enormen Vielfalt schnell überwältigt: Wir haben mit so verschiedenen Objekten wie historischen Karten, Pflanzen, anatomischen Tierpräparaten, Lehrmodellen, Fotosammlungen und Architekturplänen zu tun. Allein an den Einrichtungen der Berlin University Alliance gibt es über 100 wissenschaftliche Sammlungen, an der Humboldt-Universität mehr als 30. Natürlich finde ich die Historischen Sammlungen der Universitätsbibliothek besonders faszinierend, weil ich mich als Sammlungsleiterin intensiv mit ihnen beschäftigt habe. Zu ihnen gehören wertvolle Gelehrtenbibliotheken wie die Arbeits- und Privatbibliothek der Brüder Grimm in rund 6000 Bänden, die sprachwissenschaftliche Sammlung von Wilhelm von Humboldt und zahlreiche weitere außergewöhnliche Provenienzen. Mein Interesse beschränkt sich jedoch selbstverständlich nicht auf Bücher. Die Sammlungen an Instituten, Lehrstühlen und Universitätsmuseen in Berlin sind für mich gerade deshalb faszinierend, weil sie weniger einheitlich als Bibliotheksbestände sind, oft noch deutliches Erschließungspotenzial besteht und sie deshalb häufig Überraschungen mit sich bringen. Da Universitätssammlungen weitgehend dezentral organisiert und über die ganze Stadt verstreut sind, sind sie leider für Externe nicht immer gut zu finden.

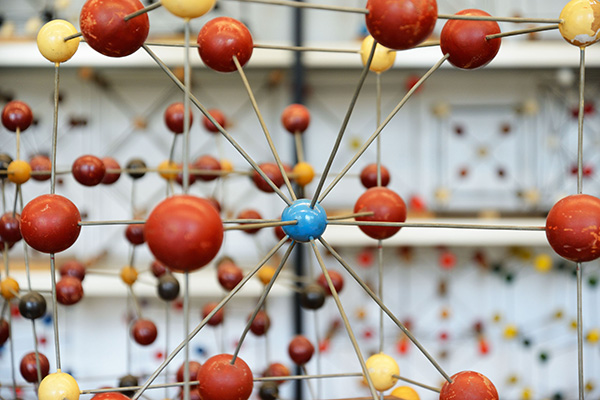

Von Büchern zu Perowskit

Im Projekt „Digitales Netzwerk Sammlungen“ arbeite ich mit vielen Kolleginnen und Kollegen daran, die Sichtbarkeit und den Zugang zu diesen Sammlungen zu erleichtern. Damit die Sammlungen zukunftsfähig werden, ist es wichtig, dass sie digital präsent sind und mit digitalen Instrumenten erschlossen werden können. Dafür verlasse ich zeitweise das gewohnte Bibliotheksumfeld und lerne viele weitere, für mich oft neuartige Bestände kennen. Einen wichtigen Partner habe ich beispielsweise in der Kristallographischen Lehrsammlung am Institut für Physik in Berlin Adlershof gefunden. Diese Sammlung enthält unter anderem 350 mineralogische Polyedermodelle und rund 80 Kristallgittermodelle aus den Werkstätten der HU, die aktiv in der Lehre eingesetzt werden. Für mich ist das erst einmal ein völlig fachfremdes Gebiet, und dennoch gibt es über die Disziplinen hinweg viele Anknüpfungspunkte und großes Lernpotenzial.

DKristallstruktur (Elementarzelle) der kubischen

Modifikation von Perowskit (BaTiO3), Modell aus der

Kristallographischen Lehrsammlung der

Humboldt-Universität zu Berlin, entstanden

zwischen 1950 und 1990, Foto: Bernhard Ludewig

Für unser Projekt ist aus dieser Kristallographischen Lehrsammlung das Kugelstabmodell eines Perowskit-Kristalls ein ganz besonderes Objekt geworden. Die Verbindungen zwischen den einzelnen Atomen erscheinen mir sinnbildlich für den Vernetzungsgedanken, den wir in unserem Projekt verfolgen. Es ist unser Ziel, eine forschungsunterstützende Infrastruktur aufzubauen und all jene miteinander zu vernetzen, die mit Sammlungen arbeiten und sie betreuen. Ein Schritt auf diesem Weg ist es, die Modelle zu digitalisieren und adäquat zu beschreiben, um sie in einem Online-Portal präsentieren zu können, auf das andere Forschende zugreifen können.

Digitalisierung bedeutet nicht nur, dass man ein Foto oder einen Scan des Objekts anfertigt. Ganz wesentlich ist es auch, die Objekte strukturiert mit Metadaten zu beschreiben, also mit allen grundlegenden Informationen, aber vertretbarem Aufwand. Je nach Fach sind dafür unterschiedliche Daten wie etwa Personen, Fundorte, Klassifizierungen oder Identifikationsnummern notwendig. Zur Beschreibung können auch normierte Schlagwörter eingesetzt werden, mit denen Bestände über die disziplinären Grenzen hinweg untereinander verknüpft werden können. Der Weg von teilweise handschriftlichen Verzeichnissen hin zu einer digitalen Repräsentation war für mich und mein Team sehr aufschlussreich. Wir konnten an solchen Beispielen Digitalisierungsmethoden ausprobieren und Verfahren entwickeln, die wir dann wieder in anderen Sammlungen anwenden können. Der enge Austausch mit den Fachleuten vor Ort, die die Sammlung betreuen, ist bei der Arbeit essentiell. Häufig sind die Sammlungsverantwortlichen in erster Linie Forschende, die sich vorrangig mit wissenschaftlichen Fachfragen befassen und weniger mit Standards der Erschließung, Inventarisierung oder Digitalisierung. Wenn Fach- und Bibliotheksexpertise zusammenkommen, ergänzen sich die Kompetenzen, und die Zusammenarbeit kann sehr ertragreich sein. Überhaupt ist das eine wichtige Facette unseres Projekts: Der Austausch und Wissenstransfer im Bereich Sammlungen über Fach- und Institutionsgrenzen hinweg. Wir möchten die Akteure vernetzen und ihre Zusammenarbeit in der Sammlungsdigitalisierung unterstützen, nicht nur über Infrastruktur, sondern auch über gemeinsame Workshops, Veranstaltungen und Kooperationen.

Schlummerende Schätze heben

Sammlungen wurden häufig für einen ganz bestimmten Zweck aufgebaut oder angeschafft. Im Laufe ihrer Geschichte werden sie aber oft für unterschiedliche Forschungsfragen herangezogen und können für andere Fachrichtungen interessant werden. Das können wir gut am Beispiel der Kristallographischen Lehrsammlung beobachten. Durch die Digitalisierung sind Forschende außerhalb der Physik und Naturwissenschaften darauf aufmerksam geworden, die anhand der Objekte nun auch kulturwissenschaftliche oder bildungsgeschichtliche Fragen untersuchen wollen.

Das Interesse der Universitäten an ihren wissenschaftlichen Sammlungen steigt. Es gibt aber auch „verwaiste“ Bestände, die niemand betreut und die deshalb auch kaum wahrgenommen werden. Wenn es bestimmte Forschungsfragen, Ausstellungen oder Lehrprojekte gibt, können solche Bestände wieder in den Fokus rücken und quasi wiedererweckt werden. Damit das schlummernde Potenzial solcher Bestände genutzt werden kann, ist es wichtig, dass ein Überblick über diese Ressourcen in der BUA und ein gebündelter Zugang entstehen – deshalb entwickeln wir im Projekt eine gemeinsame Online-Sammlungsplattform.

Fahrplan für eine nachhaltige Sammlungsinfrastruktur

In welchen Schritten sollte Digitalisierung ablaufen, um nachhaltige und gut nutzbare Ergebnisse zu erzielen? Welche Methoden sind dafür je nach Sammlung und Fach geeignet? Wo liegen übergreifende Anforderungen? Wie können die Objekte besser verfügbar und sichtbar werden? Zu diesen Themen haben wir in den vergangenen zwei Jahren viele praktische Fallstudien durchgeführt, Methoden erprobt, Verfahren entwickelt und als Ergebnis eine Handlungsempfehlung vorgelegt: Einen Fahrplan, der anhand von Fallbeispielen und Erfahrungen zeigt, wie diese Aufgaben zu lösen sind und welche zeitlichen und finanziellen Ressourcen gebraucht werden. In den kommenden Monaten wollen wir unsere Arbeit weiterführen, unser Konzept umsetzen und einen gemeinsamen Webauftritt der Universitätssammlungen an der BUA aufbauen, in dem nach Fächern und Objekttypen gefiltert werden kann. Sammlungen, die bisher digital nicht oder schwach präsent sind, wollen wir auf ihrem Weg durchs digitale Zeitalter unterstützen.

Zum Projekt

Das Projekt „Digitales Netzwerk Sammlungen“ wurde von 2021 bis 2023 mit Mitteln aus der Exzellenzstrategie gefördert. Es verfolgt das Ziel, eine nachhaltige Sammlungsinfrastruktur für die wissenschaftlichen Sammlungen der BUA-Verbundpartnerinnen aufzubauen und die Zusammenarbeit der Akteure im BUA-Verbund zu stärken. Das Projekt ist im Schwerpunkt „Sharing Resources“ der BUA angesiedelt, der sich dafür einsetzt, Forschungsinfrastrukturen im Berliner Forschungsraum effizienter zu nutzen. Sammlungen sind ein Teil dieser komplexen Forschungsinfrastruktur, die für die vier Verbundpartnerinnen transparent und zugänglich sein sollen.

Weitere Informationen

Verbunden durch die Luft

Ausstellung „Airbound“, Foto: Michelle Mantel

Allgegenwärtig und doch unsichtbar: Luft begleitet uns Menschen täglich und ist essenzielle Lebensgrundlage. Die Ausstellung »AIRBOUND. Sensing Collective Futures«, lud vom 20. Oktober bis zum 9. November dazu ein, einen neuen Blick auf Luft als Material, als verbindendes soziales Element und als entscheidender Raum für Zukunftsverhandlungen zu werfen. Sie wurde im Experimentallabor CollActive Materials gemeinsam von Menschen aus der Forschung, der Kunst, dem Design und der Gesellschaft entwickelt.

Luft ist ein Material, das eine grundlegende Rolle dabei spielen wird, welche Zukünfte uns Menschen möglich werden. Das Wissen um den Klimawandel, der zerstörerische Umgang mit Ressourcen und die damit einhergehenden ökologischen und sozialen Ungerechtigkeiten – all das steht dabei zur Debatte. „Wir glauben, dass die Luft das entscheidende Material im Anthropozän sein wird“, sagt Martin Müller, Kulturwissenschaftler und Forschender am Exzellenzcluster Matters of Activity. Er und die Medienwissenschaftlerin Léa Perraudin, die ebenfalls am Exzellenzcluster forscht, leiten das von der Berlin University Alliance (BUA) geförderte Projekt CollActive Materialsund haben die Ausstellung »AIRBOUND. Sensing Collective Futures« kuratiert.

Was wäre, wenn… Luft in Zukunft anders wirken würde?

Wie sähe eine Klima-Zukunft aus, in der Überleben nur noch durch technische Eingriffe ins Wetter möglich ist? Wie würden Menschen in einer Zukunft ohne saubere Luft zum gemeinsamen Singen zusammenkommen? Was wäre, wenn das Zusammenleben in Städten durch neue Formen von Kooperation mit der Luft geprägt ist? Mit diesen spekulativen Szenarien waren die rund 650 Besucherinnen und Besucher der Ausstellung dazu eingeladen, die Rolle der Luft in ihrem gegenwärtigen und zukünftigen Alltag zu reflektieren, unterstützt von Momentaufnahmen aus der Kulturgeschichte der Luft und der besonderen Versuchsanordnung im Ausstellungsraum.

Zukunftsszenarien an der Schnittstelle von Gesellschaft, Design und Forschung

Die Szenarien und Geschichten möglicher Zukünfte stammen aus einem langfristigen Designprozess, den CollActive Materials mit Menschen aus der Zivilgesellschaft, dem Design und der Forschung in diesem Jahr erarbeitet hat. Das “Experimentallabor für Wissenschaftskommunikation“ CollActive Materials erkundet, ob und wie spekulatives Design neue Formen des Sich-Begegnens zwischen Wissenschaft und Gesellschaft möglich machen kann. Durch Spekulation werden Gespräche auf Augenhöhe auf ganz neue und einzigartige Weise möglich: Alltags- und akademisches Wissen, persönliche Erfahrungen und aktuelle Forschungsthemen ergänzen sich. Die in der Spekulation entstehenden Szenarien wiederum bieten einen materialisierten Anlass für Austausch, Diskussion und Verhandlung. Im Sinne des „Design for Debate“: Wollen wir in diesen Zukünften leben?

Die Grundlagen der ausgestellten Zukunftsszenarien entstanden in drei ganztägigen Workshops im Frühjahr 2023. Dafür lieferten Forschende der am Projekt beteiligten Exzellenzcluster „Matters of Activity“ und „Science of Intelligence“ sowie weitere Gäste Impulse aus der Wissenschaft, die in die Spekulationen einflossen. Auf Basis der Ergebnisse erarbeiteten Gestaltende und Künstler*innen schließlich die interaktiven Exponate der Ausstellung.

Aus der Uni in die Stadtgesellschaft hinein

„Besonders wichtig war es uns, aus den Räumlichkeiten der Universität heraus in die Stadt zu gehen, um so einen offenen Austausch möglich zu machen“, erklärt Léa Perraudin. „Für solch kollaborative und experimentelle Gestaltungsprozesse fehlt es im akademischen Kontext nach wie vor an Vorbildern.“ Diese Grundeinstellung des Projekts fand sich auch vor Ort wieder: Durch eine ebenerdige Fensterfront lud die Ausstellung Vorbeikommende niederschwellig ein, sich umzusehen und ihre eigenen Gedanken zum Thema in der wachsenden Ausstellung beizutragen – mitten am Moritzplatz in Berlin-Kreuzberg. Ergänzend zur Ausstellung präsentierte sich das Projekt auch den Besucherinnen und Besuchern der Berlin Science Week – mit einem Spekulations-Workshop für Interessierte am Berlin Science Week CAMPUS im Museum für Naturkunde. Mit einer partizipativen Performance der Leipziger Künstlerin Doris Dziersk fand „Airbound“ schließlich einen erfolgreichen Abschluss.

Dr. Kristin Werner, Koordinatorin des Experimentallabors CollActive Materials

CollActive Materials

CollActive Materials ist ein Experimentallabor für Wissenschaftskommunikation der Berliner Exzellenzcluster »Matters of Activity« (Humboldt-Universität zu Berlin) und »Science of Intelligence« (Technische Universität Berlin), gefördert von der Berlin University Alliance. Ziel des Projektes ist es, Spekulatives Design als neuen Ansatz für den Wissensaustausch zwischen Forschung, Gesellschaft und Design zu entwickeln und damit gemeinsame Begegnungen auf Augenhöhe möglich zu machen. Als experimentelles, transdisziplinäres Projekt bringt CollActive Materials materielle Alltagspraktiken aus diversen gesellschaftlichen Kontexten mit Forschungspositionen in ein offenes Gespräch.